Por Carlos Mario Perea Restrepo

La profundización de la democracia ha sido ingrediente primordial en la búsqueda de la paz. Lo fue desde comienzos de la década de 1980, lo sigue siendo hoy frente a un ciclo violento que no termina de cerrar. Para el caso, el edificio institucional de la Constituyente de 1991 -ese gran pacto nacional de paz-, se proyectó sobre los derechos ciudadanos y la participación, dos de los pilares más caros para la democracia. Igual sucede en el Acuerdo de La Habana: el segundo punto se ocupa de la apertura política, confirmando los estrechos nexos que mantiene la paz estable y duradera con la vigorización de la democracia.

En estas páginas nos ocupamos de tales nexos entre democratización y pacificación, pero lo hacemos reivindicando una faceta de la democracia históricamente silenciada: el derecho de la ciudad a la paz. Ciertamente el relato de la violencia, el que ha gozado de un dominio indisputado a lo largo de nuestra vida republicana, ha suprimido casi de tajo la urbe y sus violencias. Lo ha hecho mediante una doble operación: de un lado, construyendo una mirada donde no tiene sitio la ciudad, y de otro, diseñando una paz atravesada por un franco sesgo rural.

Ciudad olvidada

Colombia ha vivido una violencia sin fin; en medio del perturbador cortejo fúnebre que ha traído consigo la presencia abrumadora de la muerte, el país terminó por asumir la gramática de la violencia a modo de operador del discurso y la conciencia públicos. Es el relato de la violencia.

No ha sido siempre idéntico a sí mismo. En algunos momentos se nombró “la violencia” y luego “las violencias”; después “la guerra” y en un momento más se aludió a “víctimas y memoria”. La versión que llega hasta nuestros días, el “conflicto armado”, implica que comprendemos e interpretamos los conflictos desde la racionalidad de la confrontación entre los actores de la guerra. No es una elección cualquiera; está cargada de consecuencias: el exagerado énfasis en el conflicto armado y sus acontecimientos, ha implicado que todo aquello que no conecte de modo directo con sus avatares, pierde singularidad y densidad. Es el caso de la ciudad, el escenario donde la presencia del conflicto armado está sujeta a más de una mediación.

Como primera medida, los actores armados no han podido imponer sus formas de dominio sobre la calle de la ciudad como sí lo hacen con entera propiedad en zonas rurales, donde implantan una férrea ley que reglamenta desde la hora de cierre de las cantinas hasta las “vacunas” que deben tributar empresarios y comerciantes. Nada más durante el período del gran despliegue paramilitar se produjo la toma de un puñado de ciudades, como lo testimonian Cúcuta y Valledupar. Más aún en estos casos -pese al enorme poderío armado sobre más de una faceta de la vida urbana-, no se produjo nada parecido a la pérdida de control del establecimiento sobre la ciudad.

La guerra cruza e incide sobre la urbe -no cabe duda-, pero su ingreso se hace a través de la mediación de los actores que producen las mismas dinámicas citadinas. Medellín, la ciudad grande donde la confrontación bélica hizo su mayor presencia, vio desfilar por sus calles guerrillas y paramilitares de todos los marbetes; sin embargo, quienes siguen ahí todavía en los barrios populares colgados en las laderas -investidos de su poderío local-, son los combos y las bandas que emergieron por allá en los años 1980. Los indicadores del conflicto armado lo ratifican: el 90% de las acciones bélicas toman cuerpo en sectores rurales.

De tal suerte, dada la “precaria” presencia urbana de la guerra, la ciudad ha permanecido en el “olvido”. Su lugar entre los estudios de la violencia es marginal, poco cuenta el vasto desarrollo que tiene el tema en el país. Con la sola excepción de Medellín, es poco y nada lo que sabemos sobre nuestras ciudades. Para el caso, ¿qué decir de Cúcuta, situada en la conflictiva frontera con Venezuela? ¿O de Popayán, capital de una región altamente violenta? Igual, enmudecemos ante Ibagué, Villavicencio y Armenia, tres urbes de reconocida criminalidad, mientras otro tanto sucede con el resto de la malla urbana nacional.

Lo que vale para la investigación, aplica del mismo modo para la paz. El relato de la violencia no es un mero acumulado simbólico, es también un conjunto de decisiones políticas que trazan cursos de acción estratégicos para la vida colectiva. La paz es una de ellas, su opción política tiene como finalidad última la alteración de los equilibrios de poder. Pues bien, en consonancia con el relato del conflicto armado, la ciudad también ha sido allí relegada. El prolijo Acuerdo de La Habana, reconocido en el mundo entero por la minucia y universalidad de su mirada, menciona la ciudad nada más cinco veces; lo hace además para calificar condiciones particulares del universo rural, de ningún modo para introducir la urbe como esfera autónoma digna de tratamiento paralelo. No es una falla propia de la negociación con las FARC, es una concepción de la paz largamente sostenida que apareció con toda fuerza desde inicios de los años 1980, cuando arranca el impulso pacificador que ha acompañado el largo ciclo violento que aún no concluye.

Ciudad violenta

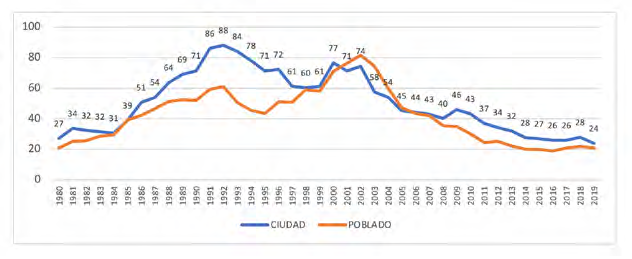

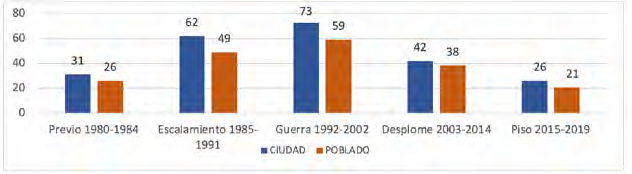

El olvido de lo urbano cuenta y mucho, no se trata de un fenómeno menor que pueda ser desestimado. No solo porque Colombia es un país altamente urbanizado, sino además porque la calle genera más de la mitad de los homicidios nacionales. No es un fenómeno reciente, es un suceso histórico que echa sus raíces 40 años atrás. La Gráfica 1 lo muestra: la comparación de ciudades y poblados revela, con nitidez, el peso abrumador de la ciudad en la producción del homicidio nacional. Una vez se le entiende como la aglomeración de 100 mil o más habitantes, la curva urbana se mantiene por encima en 31 de los 40 años que corren entre 1980 y 2019.

Cinco períodos configuran el curso de esas cuatro décadas (Gráfica 2). En cada uno, sin excepción, la ciudad exhibe una tasa de homicidio siempre por encima. Lo hace en el período previo (1980-1984), pero también en el actual -el Piso entre 2015 y 2019-, cuando las tasas de homicidio descienden a su punto más bajo. Incluso está arriba nada menos que 14 puntos durante la Guerra (1992-2002), justo cuando la confrontación armada conoce su mayor realce. La contribución de la ciudad a la conformación del homicidio nacional es de hondo calado, los datos son concluyentes.

Así las cosas, considerando las dos facetas -el “olvido” y la enorme contribución-, quedamos frente a la punzante “paradoja urbana”: mientras la ciudad hace tamaño aporte a la curva de homicidio, sus violencias y conflictos reciben escasa atención, incluyendo su relegamiento frente a las búsquedas de la paz.

Claro, la ciudad está atravesada por el enervado desasosiego en torno a la seguridad. Sus pobladores viven emplazados por la acechante amenaza contra su vida y su patrimonio, de un tiempo para acá convertida en la más urgente de las preocupaciones urbanas. Las posibles terapéuticas, sin embargo, dependen del resorte exclusivo de alcaldes y gobiernos locales. Cada ciudad está compelida a resolver el problema por sí misma, al margen de la consideración de una Ciudad -con mayúscula- que sitúe, primero, una reflexión sobre el significado de la violencia urbana en el contexto de la muerte nacional, y segundo, un esfuerzo que conecte la ciudad de manera orgánica a la construcción de la paz. La paz no se reduce y contrae a la seguridad, por más amplia que ella pueda ser concebida.

Colombia ha provocado uno de los más graves desastres humanitarios que el mundo haya conocido en tiempos recientes. De cara a la devastadora desolación que todavía no deja de arrastrar, se vuelve comprensible el exacerbado énfasis en el conflicto armado. Sin embargo, todo indica que su cometido histórico ya se cumplió. El relato de la violencia se agotó, ahora corresponde ayudar a revaluarlo.

Hay que hacerlo, se trata de un relato unilateral y sesgado que dejó en entredicho los territorios urbanos donde discurre la vida de las cuatro quintas partes de la población nacional. Tornar visible la “paz urbana”, entrelazándola con la “paz rural”, es un acto de afirmación democrática que allana el camino a la paz estable y duradera. Sin embargo, no es todo, la clausura del relato de la violencia debe producirse, además, replanteando el concepto de sociedad sobre el que descansan sus premisas fundantes.

Conflicto violento

La ciudad es también un territorio en disputa, solo que la lucha por el dominio de sus calles se libra a manos de actores que emergen de su particularidad histórica. Las dos ciudades que pasaron por los grandes carteles del narcotráfico en las décadas de los años 1980 y 1990, Medellín y Cali, aún permanecen cruzadas por complejas estructuras mafiosas. Es otro el caso de Bogotá o Valledupar, urbes donde los controles territoriales no siguen la impronta de un actor empeñado en dominar territorios, ni actores presentes en los barrios.

La ciudad también tiene historia, y en conexión con ella, identidad. Cada urbe vive modalidades de conflicto ligadas a los actores e intercambios que brotan de sus lógicas internas. Son los agentes sociales con los que el conflicto armado ha tenido que “negociar” su ingreso a la ciudad. Con todo, la singularidad urbana no reside solo en las prácticas propias de tales agentes; en realidad, su más decisiva particularidad proviene de la presencia de la “solución” violenta en la tramitación de los conflictos en la vida íntima y cercana: en la familia, en la calle del barrio, en el intercambio económico, en la fiesta …

El exterminio social -la mal llamada “limpieza social”-, es quizás la violencia emblemática de la ciudad colombiana. La pretensión de regular el conflicto que toma cuerpo en la calle, eliminando identidades reputadas de conflictivas e incómodas (el ladrón, el consumidor, el transgresor sexual), pone al descubierto la hondura a la que llega el acontecimiento violento en la mediación de nuestros tejidos sociales. Ningún otro país latinoamericano experimenta ni la sistematicidad, ni el nivel de involucramiento de los vecinos en la práctica del exterminio social, confirmando -en perspectiva comparada-, la habituación social a la violencia que cruza las prácticas cotidianas en Colombia.

Los actores urbanos ilegales, la recurrencia de la muerte en contextos de proximidad y el exterminio social, ponen la ciudad más allá del conflicto armado, revelando una trama de sociedad largamente escamoteada por el relato de la violencia. En la ciudad muere el atajo de los actores armados, ese que nos ha permitido pensar nuestro desangre y exceso acudiendo a la guerra y sus protagonistas. Es cierto que el exterminio social se vino a convertir en práctica predilecta de los actores armados, mostrando una vez más el elevado grado de consentimiento del que goza entre la población. No obstante, sus raíces se remontan más allá de la guerra, se prologan sobre el creciente proceso de urbanización que arrojó esa gigantesca ciudad popular que configura cada una de las urbes nacionales.

Alcanzar la paz no supone solo la finalización del conflicto armado; más allá, significa exorcizar el conflicto violento que reúne, sí las violencias de la guerra, pero además esas “otras” violencias disparadas al calor de los conflictos en la calle y la vida privada. No huelga repetirlo, esas “otras” agregan la mayoría de las muchas violencias que nos acosan. Atada a esa visión totalizante, la muerte violenta se impone ante la sociedad más allá de los actores armados, anunciando que la supresión del conflicto violento ha de incorporar la voluntad de una sociedad empecinada en desterrarlo de las mediaciones que regulan la vida de todos los días. La paz encuentra otro anclaje -uno enterrado en sociedad-, dando pábulo a la consigna, hoy por hoy capital, según la cual la sociedad debe tomarse la paz.

Momento de sociedad

La paz en Colombia ha sido construida desde arriba, desde el Estado y los actores armados. Salvo contadas excepciones así sucede hasta el Acuerdo de La Habana. Naturalmente, tanto el uno como los otros desempeñan un papel nodal, la paz sería impensable sin su concurso decidido y protagónico. No obstante -se anotó-, la paz es un proyecto de modificación del poder: la mayor afirmación democrática en la actualidad implica balancear los equilibrios de poder a favor de la sociedad.

No es una quimera, la movilización social que estalló el pasado 28 de abril otorga carta de ciudadanía a eso que llamamos momento de sociedad. Es un acontecimiento inédito en nuestra atormentada historia social y política. Existen antecedentes, ciertamente; empero, por su masividad, diseminación, intensidad y duración, la erupción social que aún no cierra representa una fractura en los modos de configuración del poder: el hecho, a todas luces distintivo, es la presencia renovada de la sociedad.

Hablamos de sociedad por su capacidad de arrastrar diversos segmentos en una movilización sincronizada, más allá de distingos de clase. Fue una protesta masiva, desprovista de impronta sectorial, a la que concurrieron desde sectores organizados hasta expresiones espontáneas de sectores empobrecidos de ciudades y zonas rurales. La sociedad también se hace tangible en la diseminación territorial. Los datos oficiales documentan 9.623 expresiones en 794 municipios. El dato es elocuente: la protesta se diseminó sobre el 89% de los municipios que componen el país. Fue un cierto estallido de sociedad.

Un decisivo fenómeno de construcción de poder se avizora tras la movilización. La sociedad ya no pide ser representada, su voz y su indignación no las delega ni en los partidos, ni en los movimientos políticos, ni en el Estado, ni en las instituciones. Es la imagen de la sociedad en las calles, sin reclamos de representación que no sea ella misma.

En el desarrollo de la protesta es posible identificar dos momentos: uno, correspondiente a la gran convocatoria social, y otro, encarnado en las Primeras Líneas. Cada uno perfiló un sujeto social y político. En el primero, una fuerza social impuso su voluntad tajante sobre el Estado y las élites. No sabemos el destino de su evolución, hacia dónde caminará y qué ensambles le constituirán. No obstante, el acontecimiento ya es patrimonio de una memoria colectiva que experimentó el fragor de un sujeto capaz de disolver viejas estructuras de poder. Igual aconteció en el segundo momento con la juventud, se perfiló un sujeto dispuesto a llevar la protesta hasta sus últimas consecuencias. Recogiendo la voluntad de poder de la erupción, las mujeres y hombres jóvenes enarbolaron el lenguaje de la transformación poniendo voz al sentido cansancio colectivo frente al orden de cosas reinante, en particular con la inequidad y la miseria.

Tal es el momento de sociedad, animada por un profundo descontento que la recorre de un extremo al otro. La protesta prendió por la abusiva reforma tributaria del gobierno, pero tras el impulso inicial afloraron otros motivos que tocan el curso vital de las grandes mayorías: el desempleo, la falta de oportunidades, el acceso a la educación, la paz. La manifiesta urgencia de cambio ya no se pregona en nombre de la revolución, término que descifró durante largo tiempo el horizonte de la protesta y la lucha política. No se reclamó el cambio estructural del modelo, se pidió el derecho a la vida digna y al buen vivir.

Un elemento final le confiere rostro al momento de sociedad rematando el agotamiento del relato del conflicto armado: el rechazo de la violencia. Ciertamente, ella no desapareció del todo, la brutalidad policial lo certifica. Según Temblores ONG se produjeron 4.687 casos de violencia policial, entre ellos 44 homicidios donde el agresor es un miembro reconocido de los cuerpos de seguridad del Estado. Del otro lado también hubo actos violentos, incluyendo innegables hechos de vandalismo.

No obstante, las violencias derivadas de la movilización no fueron sistemáticas. Entre las 9.623 expresiones de protesta, 7.800 no presentaron ningún episodio violento. En Cali -donde se verificó la coincidencia entre puntos de resistencia y sectores de reconocida trayectoria criminal-, ni siquiera se llegó a producir una situación en que los marchantes abrieran fuego contra las fuerzas policiales. No está documentado ni un solo episodio de intercambio armado entre autoridades y manifestantes.

El relato de la violencia se agotó, dejó de informar las búsquedas políticas de una sociedad que se moviliza, también de las generaciones jóvenes que terminaron por asumir el protagonismo de la resistencia.

El momento de sociedad es amorfo. La condición de clase social regada entre ciudades y veredas, no convoca la imagen del sujeto revolucionario que persiguió durante largo tiempo la reflexión política. Pero su fuerza y presencia están ahí, lo acontecido en la marcha que inició el pasado 28 de abril muestra una búsqueda en la invención contemporánea de lo político.

En consecuencia, el conflicto fundante no está solo en el mundo rural, como lo asevera el relato de la violencia; está igual en la ciudad, lo puso al corriente la erupción social. Hay que decirlo de nuevo: la paz en las calles es tan esencial como la paz en los campos.

La quiebra del relato de la violencia fuerza la exploración de renovadas narrativas. Es un imperativo que se cumple, incluso frente al amargo ciclo violento por el que pasa de nuevo el país: es preciso nombrar de otros modos las violencias que no dejan de atormentarnos. El momento de sociedad por el que cruzamos abre caminos, los sacó a flote la reciente movilización social. El poder de sociedad es, por antonomasia, el poder seminal de la democracia, de modo que la consigna de la sociedad que se toma la paz afianza los nexos entre democracia y paz, incluyendo, en el corazón de la búsqueda, el derecho pleno que le cabe a la ciudad.

Foto portada: Natalia Botero.

Carlos Mario Perea Restrepo

Profesor Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) – Universidad Nacional. Director Centro Pensamiento Región Nación. carlosmarioperea@gmail.com